Pubblicato il rapporto ISPRA “Sostenibilità ambientale dell’uso dei pesticidi – il Bacino del Po”, che testimonia come alcuni pesticidi siano ancora presenti nelle acque superficiali e sotterranee italiane, pur essendone proibito l’utilizzo da decenni. L’atrazina, ad esempio, bandita da 25 anni, è ancora rilevata, anche se in basse concentrazioni, nei fiumi e nelle acque sotterranee: ci vogliono 8 anni affinché la concentrazione della sostanza nel fiume Po si dimezzi.

Nelle acque sotterranee del Bacino, invece, l’atrazina rimane stabile e a livelli circa 4 volte più alti rispetto ai corsi d’acqua. Il motivo? Nelle acque sotterranee vengono a mancare quasi del tutto i meccanismi di degradazione e la concentrazione evolve con i tempi di ricambio estremamente lenti delle falde.

Il rischio pesticidi, sottolinea l’Ispra, è ancora sottostimato: lo dimostrano le lacune conoscitive in tema di effetti cumulativi e una regolamentazione in cui la valutazione del rischio sia fatta sulle singole sostanze.

Il monitoraggio che ha portato alla pubblicazione del rapporto è iniziato nel 2003: per oltre dieci anni, gli esperti dell’Istituto hanno studiato l’evoluzione della contaminazione da pesticidi nel bacino del fiume Po, il più importante d’Italia per dimensione e per concentrazione delle attività umane. E’ stata analizzata la presenza nel fiume e nelle acque sotterranee di alcuni erbicidi non più usati da anni (atrazina, simazina, alaclor) dimostrando che le sostanze possono persistere nell’ambiente più di quanto stimato in fase di autorizzazione.

Le conclusioni ottenute per l’atrazina sono indicative di quello che può essere il destino ambientale di altri pesticidi: in particolare, per sostanze della stessa famiglia, come la terbutilazina, che è attualmente il principale contaminante del bacino del Po. Nel 2014, la sostanza è, infatti, presente nel 42,9% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 5,4% di quelli delle sotterranee. Analoga diffusione si ha per il metabolita desetil-tebutilazina. È necessario inoltre considerare che nelle acque sono presenti miscele di sostanze diverse.

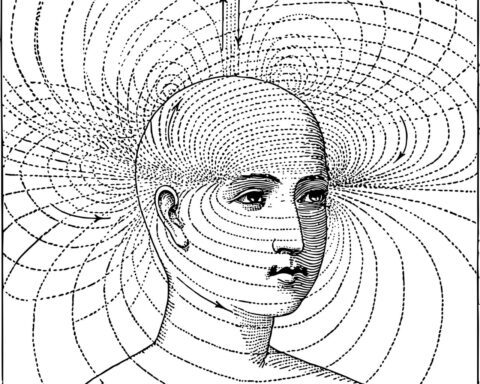

Per alcune sostanze considerate “estremamente preoccupanti” non c’è una soglia di sicurezza per la salute e per l’ambiente: si tratta delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e, infine, degli interferenti endocrini. L’atrazina, per esempio, è un interferente endocrino.

La sostenibilità dell’uso dei pesticidi, pertanto, non può basarsi semplicemente sul rispetto di determinati limiti di legge, ma deve considerare la capacità degli ecosistemi di rispondere ai fattori di stress antropici e di ripristinare le condizioni precedenti, o almeno condizioni ecologicamente sostenibili (resilienza).